はじめに

今回は**NOTゲートIC(TC74HC14)**を使って、簡単な発振回路を自作し、方形波を出力する実験を行いました。

発振回路は、マイコンのクロックやPWM制御など、電子回路で非常によく使われる基本回路の一つです。

「発振回路ってなに?」「方形波ってどうやって作るの?」といった初学者の方にも分かりやすいように解説していきます。

発振回路とは??

発振回路は、電源を入れるだけで繰り返し信号(波形)を出力する回路です。

通常の増幅回路などとは異なり、外部からの入力信号が必要ありません。これは発振回路の大きな特徴です。

発振回路は以下のような用途に使われます

- クロック信号の生成(マイコン・デジタル回路)

- タイマー信号

- 音の発生(ブザー駆動)

- パルス幅変調(PWM)の基準波生成

使用したもの

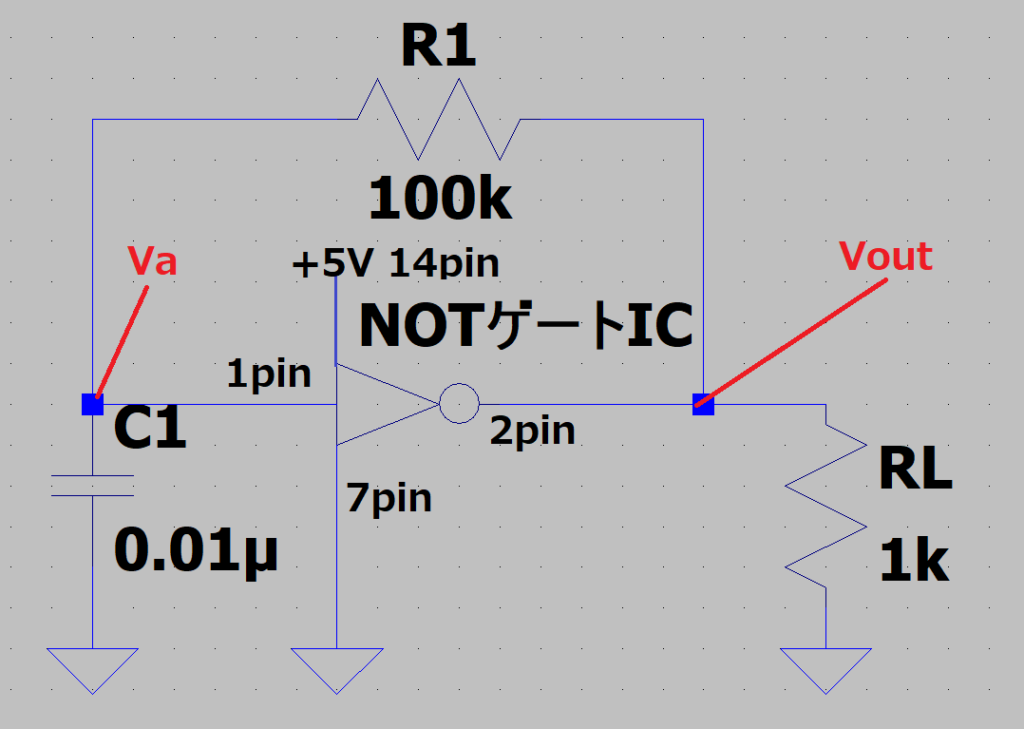

回路図

以下のような構成で回路を組み立てます。

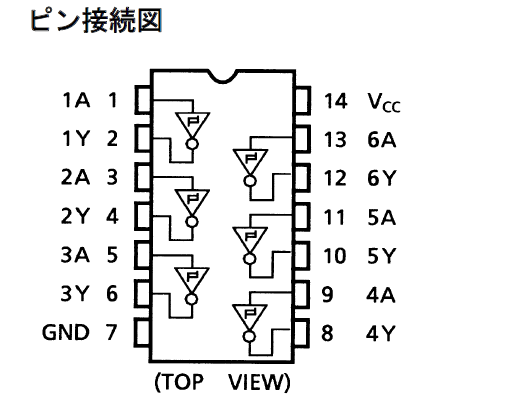

ICのピン配置に注意し、電源(Vcc)とGNDは忘れずに接続してください。

TC74HC14は6つのNOTゲートを内蔵していますが、今回はそのうち1つを使います。

動作確認

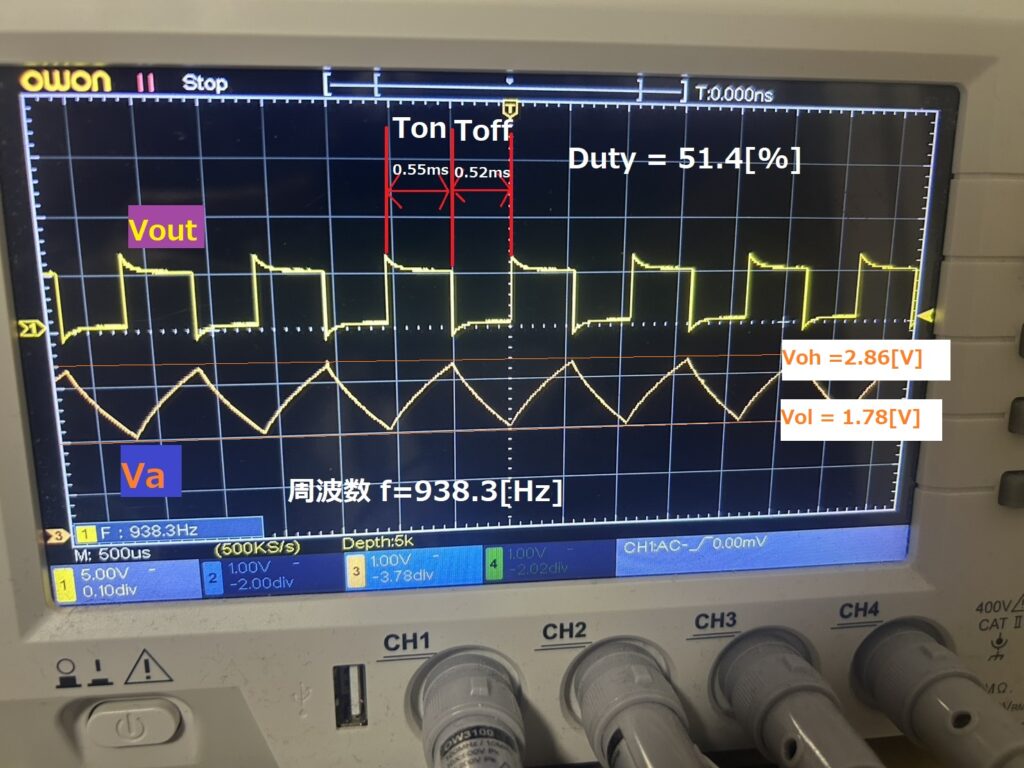

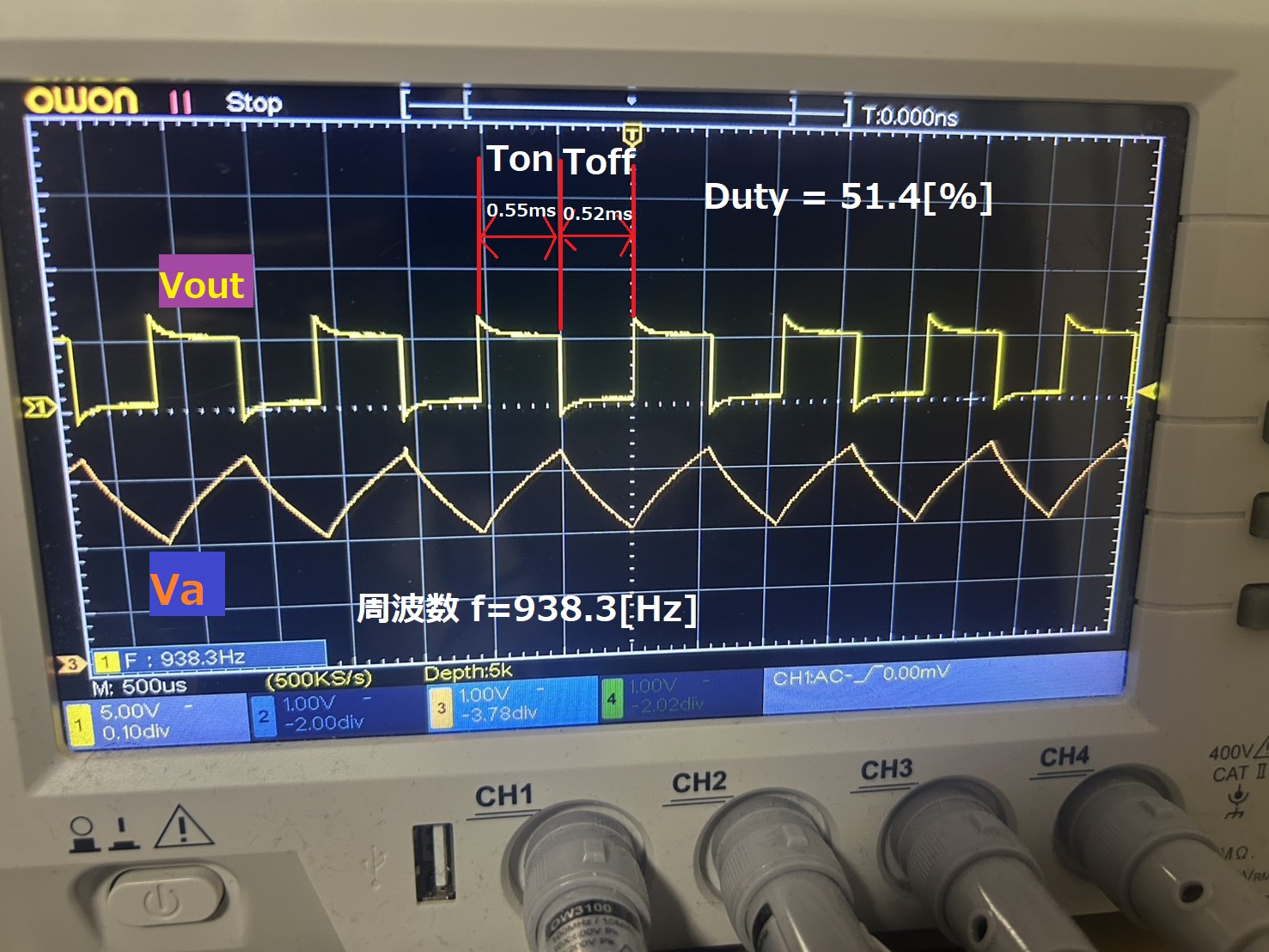

1.発振周波数の確認

回路全体での発振周波数は、次の式で近似できます:

f ≒ 1 / (R × C) [Hz]

理論値: f = 1 / (100kΩ × 0.01μF) = 1 kHz

実測値: f ≒ 938.3 Hz

誤差率: 6.17%

2.Duty比の確認

理想的な方形波はデューティ比 50% ですが、実際は多少のズレが生じます。

実測値:High = 0.55ms、Low = 0.52ms

Duty = (0.55 / (0.55 + 0.52)) × 100 = 51.4%

誤差:+1.4%

動作原理

TC74HC14はシュミットトリガ入力付きのNOTゲートICで、入力電圧がある一定のしきい値を超えると、出力がパチンと反転します。これを利用して、**自動的にON/OFFを繰り返す回路(発振回路)**が作れます。

回路の基本構成

・抵抗(R)とコンデンサ(C)を組み合わせて、入力電圧が時間とともに変化するようにします。

・NOTゲートの出力が、コンデンサの充放電に影響を与えるようにフィードバックされています。

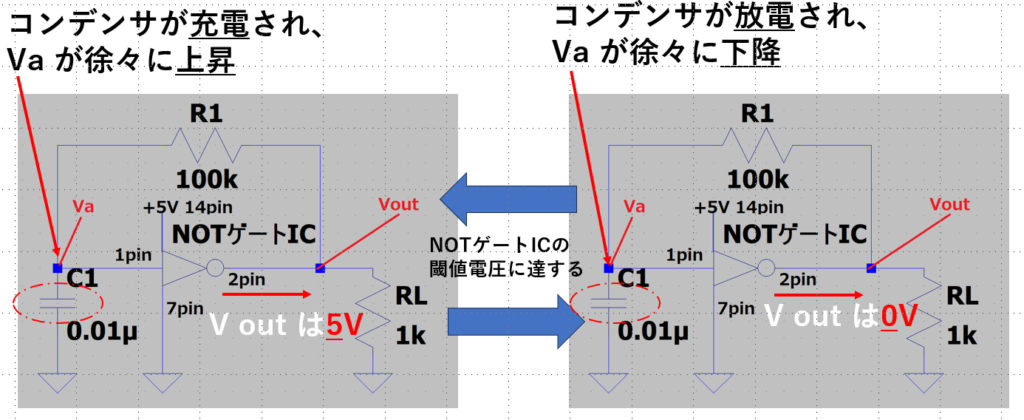

動作の流れ

- 電源ON直後

- コンデンサには電圧がかかっていない(0V)。

- 入力が0V → NOTゲートの出力は「High(5V)」になる。

- コンデンサが充電される

- 抵抗を通じて、NOTゲート出力(High)からコンデンサに電流が流れ、コンデンサの電圧が徐々に上がる。

- この電圧が、シュミットトリガの「Highしきい値(2.86V)」を超えると…

- NOTゲートが反転する

- 入力電圧がHigh判定になる → 出力が「Low(0V)」に反転する。

- コンデンサが放電を始める

- 今度はNOTゲートの出力がLow(0V)になったため、コンデンサは今度は逆方向に電流を流して放電。

- 入力電圧が徐々に下がっていき、「Lowしきい値(1.78V)」を下回ると…

- 再びNOTゲートが反転し、出力がHighになる

これを繰り返すことで、出力は High / Low を自動で交互に切り替える=方形波が出力される という仕組みです。

まとめ

今回は、NOTゲートIC「TC74HC14」と、たった2つの受動部品(抵抗・コンデンサ)で、シンプルな発振回路を自作し、方形波信号を生成する方法を紹介しました。

✅ 利点

- 部品点数が非常に少ない

- 安定した発振が可能(シュミットトリガのおかげ)

⚠ デメリット

- 高精度なクロック用途には不向き

- デューティ比の調整が難しい

コメント