はじめに

「やあ、まなみちゃん。今日は電子工作の面白い部品、『水晶振動子』について学んでいこうか!」

先生、水晶振動子ってどんな部品なんですか??実際に何に使うものなんですか?

水晶振動子は、“一定の周波数で正確に振動する”電子部品だよ。時計やパソコン、スマホなど、時間や信号を正確に制御する必要がある機器で広く使われているんだ。

へぇ~!そんなに身近なものなんですね!なんだか面白そうです!

水晶振動子とは?

水晶振動子は、文字通り「水晶(クォーツ)」を利用して一定の周波数で振動する部品です。電子機器の中で「正確な時計」や「安定した周波数源」としてよく使われています。パソコンのクロック回路や、無線機器の信号発生源など、身近な製品に広く利用されています。

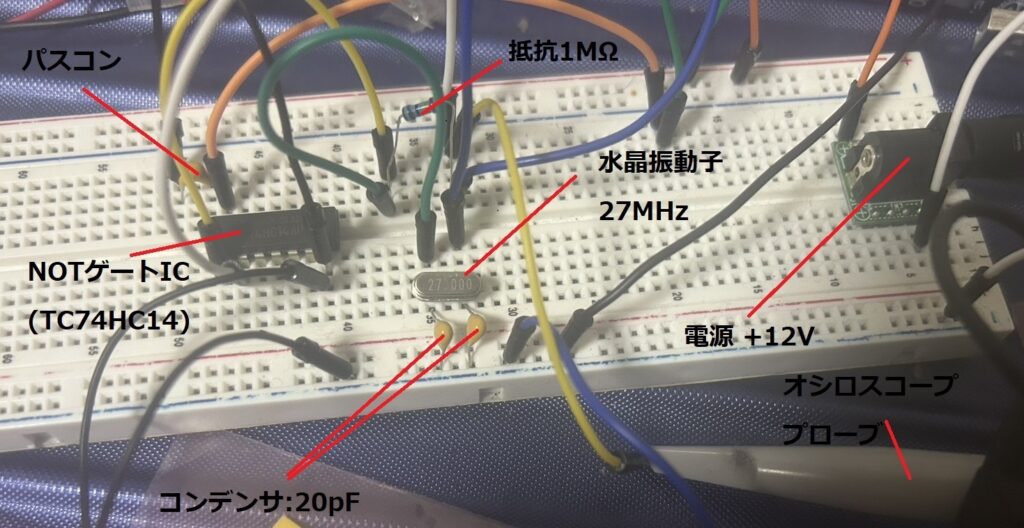

今回使用したもの

- NOTゲートIC(74HC14)

- 抵抗:1MΩ

- コンデンサ:20pF×2個(負荷容量)

- 電源:+12V ※記事内では+12Vを使用していますが、定格内+5Vで使用しましょう。

- 水晶振動子:27MHz

- オシロスコープ(DS1104)

下記が実験の画像です。

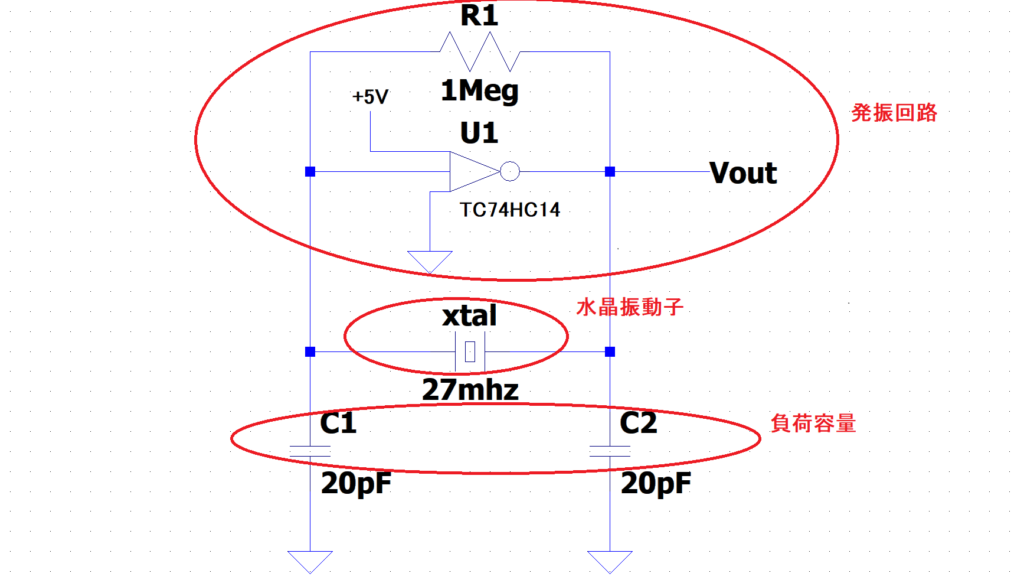

回路図

水晶振動子が信号を出すのは分かったけど、実際にどう繋いだらいいのか分からなくて、、、

うんうん、良い疑問だね!

水晶振動子を使って安定した信号を取り出すには、主に3つの重要な要素から構成される回路が必要なんだ。

それはね、①発振回路、②負荷容量、③水晶振動子の3つだよ。

なるほど!じゃあ、それらを組み合わせると、どんな回路になるんですか?

実際の回路図はこんな感じだよ。

1. 発振回路(74HC14)の役割

74HC14 はシュミットトリガ インバータと呼ばれるICで、入力の信号をしきい値で整えてオン/オフをはっきりさせる特徴がある。このICが水晶振動子の微細な振動を増幅し、安定して発振を継続させる役割を担っている。

※発振回路については、以前の記事(NOTゲートIC(TC74HC14)で発振回路を自作!方形波を発生させる方法)で解説しています。

2. 負荷容量(コンデンサ)の役割

水晶振動子の両端に接続するコンデンサ。これがあることで、水晶振動子が最適な条件で振動できるように回路全体のバランスをとる。負荷容量が適切でないと、発振が弱かったり、周波数がずれたりすることがある。

3. 水晶振動子の役割

回路の主役。特定の周波数(今回は 27MHz)で振動する性質を持っており、発振回路からの刺激を受けることで、その固有の周波数で安定した信号(クロック信号など)を生み出す。

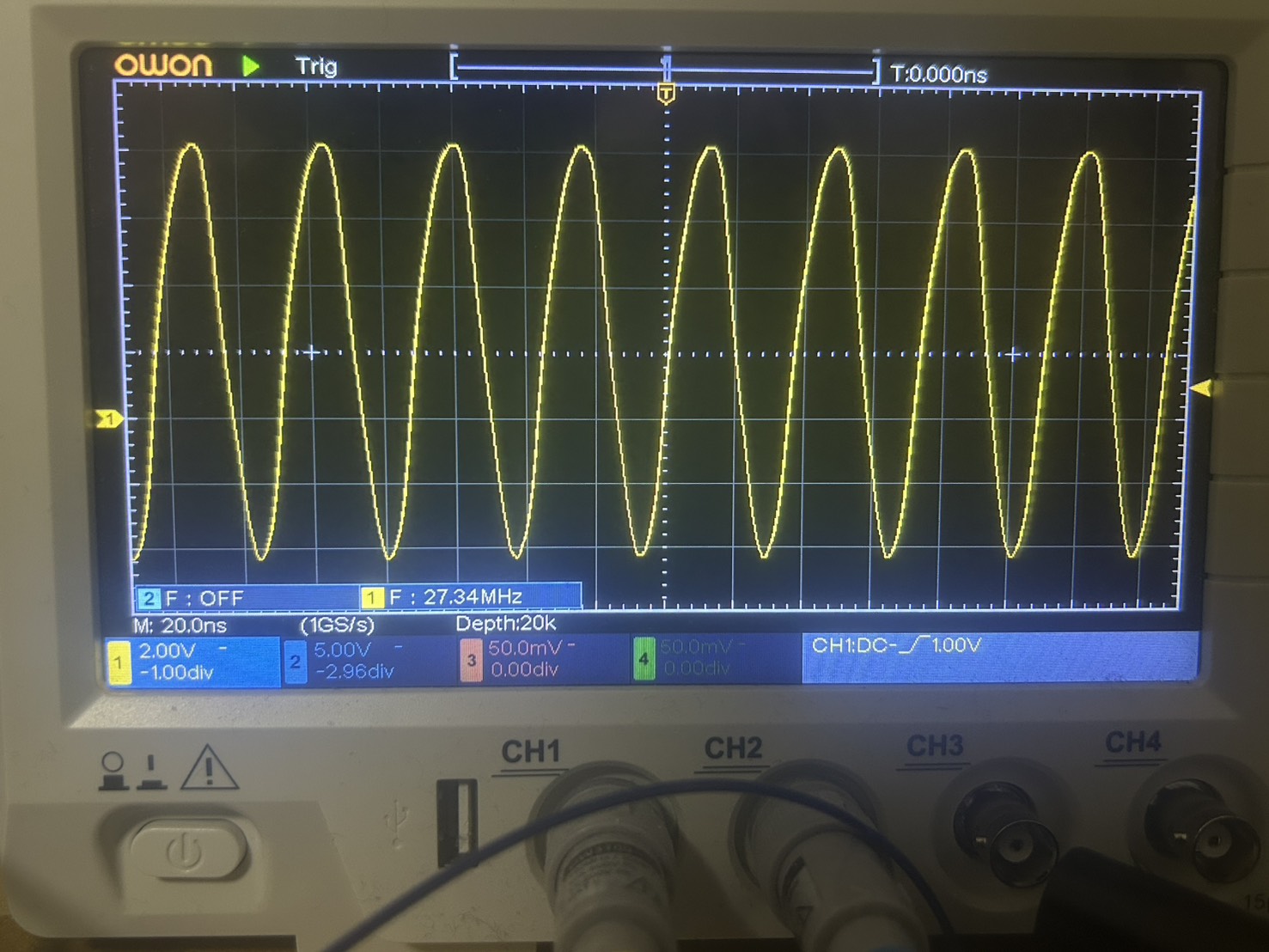

実験結果

実際に回路を組んでみたところ:

- 約 27MHz 付近でしっかり発振が確認できた。

- 波形は少しひずんでいた。

- 安定したクロック信号として使えるレベルにはなっている。

波形がひずんでいた原因として考えられるもの:

- 配線の影響(特に高周波では配線が長かったり曲がりが多いとひずみが出やすい)

- コンデンサの値が最適でなかった可能性

- 測定機器(オシロスコープなど)の帯域不足などが影響している可能性

まとめ

今回、27MHzの水晶振動子と74HC14を使った発振回路を組み、発振波形を確認しました。

基本的な発振動作は安定しており、回路として正常に機能することが分かりました。

ただし、波形には一部ひずみが見られたため、配線やコンデンサの値を調整して改善できるか、今後検討していきたいと思います。

コメント